日本の曹洞宗の開祖、道元禅師は、「我が身愚鈍なればとて卑下することなかれ」と説いています。

意味は、自分自身の能力が愚鈍であるから駄目であると、自分自身を卑下してはいけないという。どんなに愚鈍であっても修行すれば必ず仏道を得ることができると言っています。

努力するのと、怠けることによって遅速が生ずるだけである。努力するか、怠けるかを定めるのは、志があるかどうかで定まる。その志を立てるのは無常を切に思うからであるという。 「今ここ」 無心に取り組む意欲が大切である。

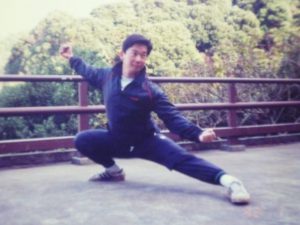

愚鈍な私は、いつもこの言葉を思って、日々稽古しています。つくづく禅も太極拳も書もまったく同じ事だと思う。

つまり何事も道を実現させるには不断の修行が必要だということです。

今日坐禅をしたから明日はやめる。今週やったから来週はやめるというのでは道を得ることはできない。

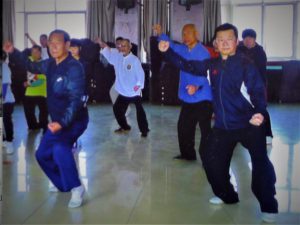

太極拳も書も、うまいへたは関係ありません。器用な人が演武したり字を書くよりも、不器用な人が日々一生懸命に努力して、演武や字を書いたりした方が、とても味わいがあり、その人の風格がにじみ出て人に感動を与えます。

不断に絶えず行じてゆく時、必ずそれは達成できる。

時間をかけるということは恐ろしい。どんなものでも時間をかけねばならない。

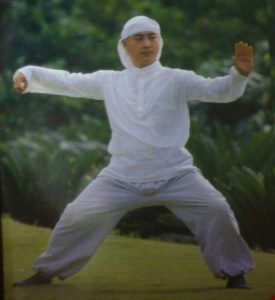

人間の身体は霊妙なはたらきを持つ。意識によって身心一如となる時、身体もまた光明を放つに至る。

愚鈍な私は理屈ではなく、何事も日々身をもって実践して行きたい。